なぜ小さな習慣は人生を大きく変えるのか?

洋書要約シリーズ記念すべき第一弾はこちら、

Atomic Habits

Tiny Changes, Remarkable Results

出版は2018年ですが、自己啓発書の世界的ベストセラーとして現在でも売れ続けています。

新しいことを始めてもなかなか続かない…

悪習慣とわかっていてもやめられない…

自分は何て意思が弱いんだ…

と自己嫌悪に陥ることはありませんか?

安心してください。

それはあなたの意思が弱かったのではなく、あなたのやり方が間違っていただけです。

この記事を読めば、

- 成功に導く習慣の使い方

をしっかり学ぶことができます。

それでは、始めていきましょう。

『Atomic Habits』シリーズ記事一覧

- 完全要約版|The Complete Summary

- 習慣とは|The Fundamentals

- 習慣化の法則【1】|Make It Obvious

- 習慣化の法則【2】|Make It Attractive

- 習慣化の法則【3】|Make It Easy

- 習慣化の法則【4】|Make It Satisfying

- 習慣のその先へ|Advanced Tactics

習慣で人生を変えたい人へ

Atomic Habits

Tiny Changes, Remarkable Results

英語の難易度:

ページ数:319ページ

著者:James Clear

発売日:2018年10月16日

日本語訳版はこちら

習慣とは The Fundamentals

習慣で人生を変える前に、まずは習慣というものを正しく理解する必要があります。

習慣の2つの特性

- 習慣は複利で伸びる

- 習慣がアイデンティティを形成する

それそれ解説していきます。

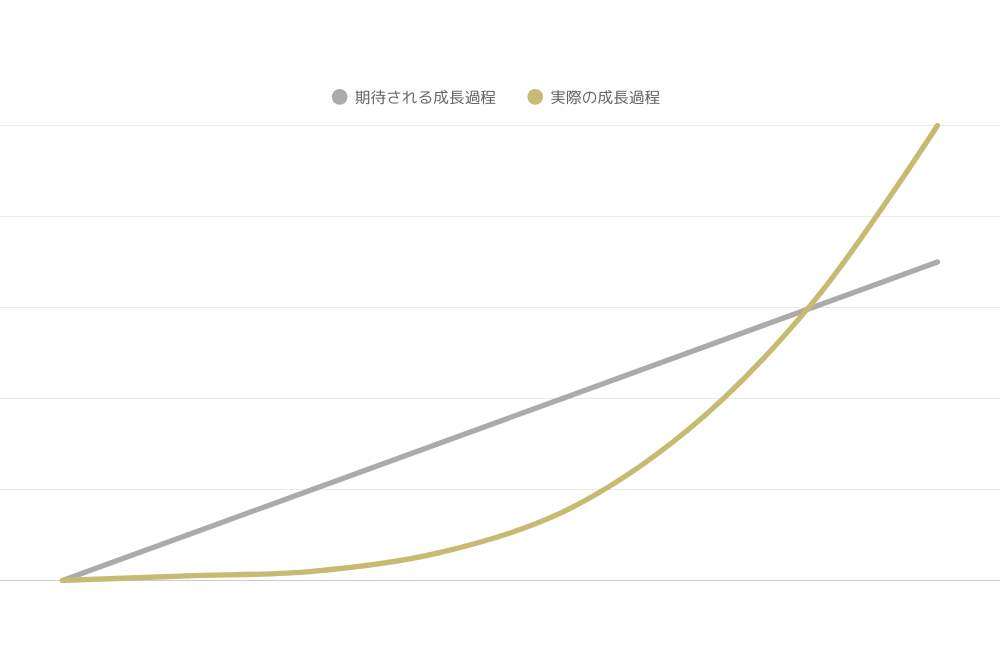

習慣は複利で伸びる

小さな習慣によって、人生を変えられる最大の理由が、習慣の持つ「複利効果」です。

習慣の複利効果3つのポイント

- 1日1%成長すると、1年後には約38倍成長している

- 最初のうちは変化を感じる事ができない

- ある地点を境に急に変化する

- 習慣の複利効果はネガティブな方向にも作用する

- 常にどちらの1%を選択するかを試されている

- 結果は小さな習慣の集合体

- 目標を達成するためのシステム作り(環境設定)に注力する

げん丸

げん丸人生はどっちの1%を選ぶかの連続ブヒな…

習慣を変える正しい順序

悪習慣を手放し、良習慣を継続するために、押さえておくべき基本が2つあります。

- 3つの変化レベル

- Outcome Change:望む結果に対する変化

- Process Change:行動やプロセスの変化

- Identity Change:アイデンティティの変化

- 習慣はアイデンティティから変える

3つの変化レベル

- Outcome Change:望む結果に対する変化

- 目標設定はこのレベルで行われる

- Process Change:行動やプロセスの変化

- 習慣化はこのレベルで行われる

- Identity Change:アイデンティティの変化

- 根本的な観念の変化はこのレベルで起こる

習慣はアイデンティティから変える

- 目先の結果(Outcome)

↓

行動(Process)

↓

未来への希望(Identity)

- 理想の自分(Identity)

↓

行動(Process)

↓

目先の目標(Outcome)

えいじ

えいじ何を「したいか」ではなく、何に「なりたいか」を先に決めよう

習慣のループと4つのステージ

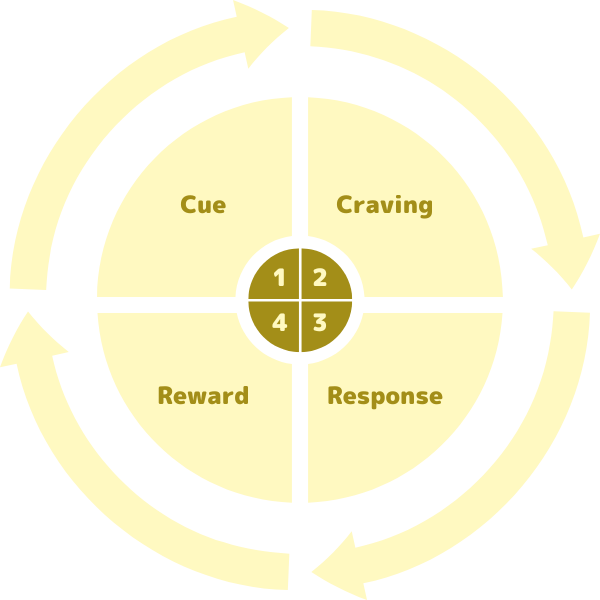

習慣は、次の4つのステージが1周し、習慣のループが発動することによって形成されます。

習慣形成4つのステージ

- Cue(きっかけ・動機)

- Reward(報酬)のヒントとなる情報

- Craving(欲求)のトリガーになる

- Craving(欲求)

- Cue(きっかけ・動機)を察知して、実際に感情が動くフェーズ

- Response(反応・行動)

- Craving(欲求)が原動力となって、実際に行動・思考に移すフェーズ

- Responseが実行される条件

- 費やす労力・エネルギーが許容範囲内である

- 十分な能力が自身に備わっている

- Reward(報酬)

- あらゆる習慣の終着点であり、他の3つのフェーズの出発点

- Cue = Rewardを察知すること

- Craving = Rewardを欲すること

- Response = Rewardを獲得すること

- あらゆる習慣の終着点であり、他の3つのフェーズの出発点

えいじ

えいじ悪習慣のループから抜け出す方法は、4つのフェーズのどれかを意図的に不十分な状態(機能不全)にすることだよ

習慣化の法則①|明確にする Make It Obvious

習慣をコントロールするためにはまず、自分がどのような習慣を、どのような状況で行なっているのかを明確にし、その結果に応じて環境を整備する必要があります。

習慣を明確にする3つのステップ

- 習慣を可視化する

- 習慣と条件を紐付ける

- 習慣の環境を整える

それぞれ解説していきます。

習慣を可視化する

ここでは、「Habits Scoreboard(ハビット・スコアボード)」というテクニックを用いて、自分が無意識で行っている行動を顕在化します。

習慣を可視化する3つのポイント

- 習慣を効果的に使っていくために、まずは習慣の棚卸しが必要

- 私たちは無意識の衝動に逆らえない = 今の環境のままだと悪習慣のCueに気付けない

- 「Habits Scoreboard」で習慣を分類

- 「良い習慣」「悪い習慣」「ニュートラルな習慣」の3つに分類

- 自分の行動を客観的に認識することが目的

- 「Pointing-and-Calling(指差し確認)」で習慣を強化

- どうしてもやめられない悪習慣がある場合は、その行動を起こす時に声に出して状況を説明する

- このテクニックは、良習慣をサボりたくない時にも有効

えいじ

えいじ習慣自体に「良い・悪い」はないよ。あくまでも自分にとって効果的かどうかで判断しよう

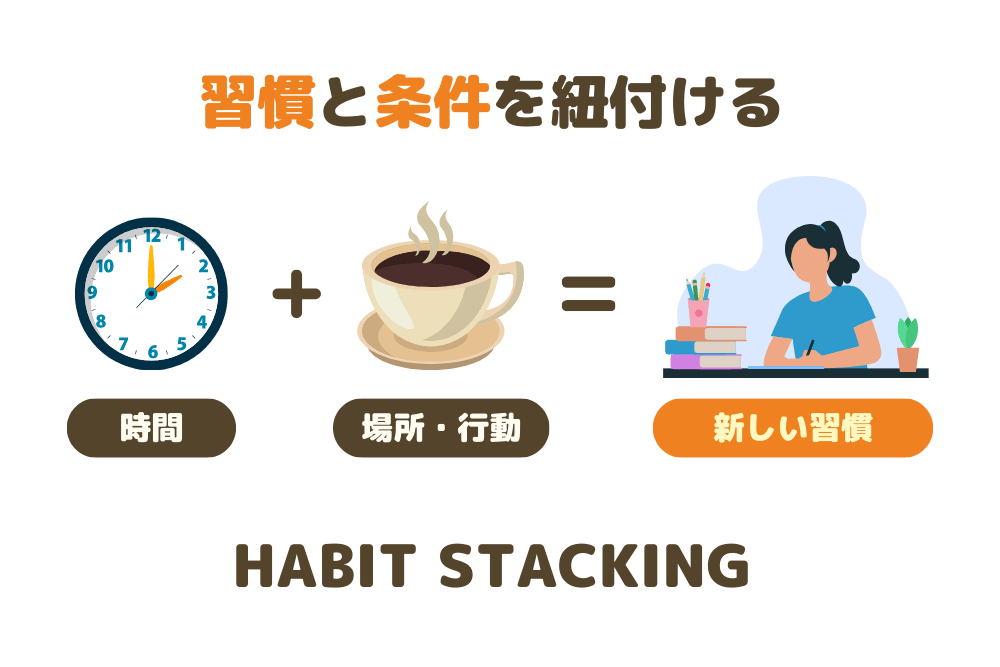

習慣と条件を紐付ける

既存の習慣は、新しい習慣のトリガー(条件)として利用することができます。

習慣を紐づける2つのポイント

- 「Implementation Intention」で意図的に実行

- 行動のトリガーで特に強力なのは、「時間」と「場所」

- 「私は[X(条件)]で[Y(行動)]をします」

- 「Habit Stacking」で習慣と条件を紐付け

- 「時間と場所」または「今行っている習慣」と新しい習慣をくっつける

- 「私は[いつ(When)]に[どこ(Where)]で[なに(What)]を行います」

- 「私は[A(現在の習慣)]のあとに[B(新しい習慣)]を行います」

- 「時間と場所」または「今行っている習慣」と新しい習慣をくっつける

げん丸

げん丸特に朝の習慣(モーニングルーティン)と相性がいいブヒな!

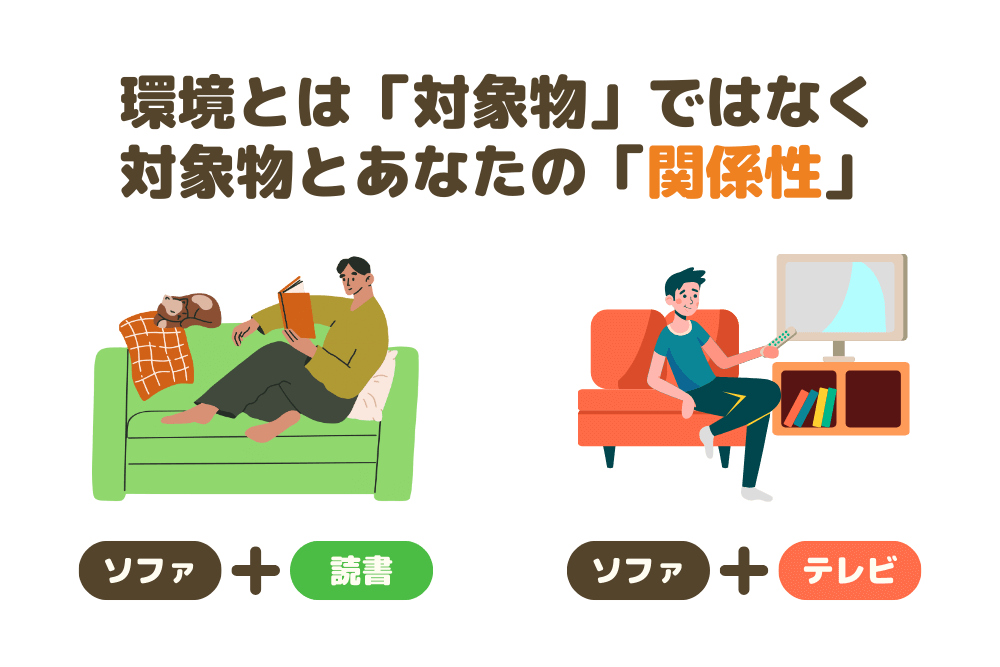

習慣の環境を整える

習慣は、モチベーションや意志力に頼るよりも、環境を整えるのが最も楽で効果があります。

習慣と環境3つのポイント

- 習慣にとって、「何をするか(what)」ではなく、「どこにあるか(where)」が重要

- 意思の力やモチベーションは、環境の力には叶わない

- 環境を整える = Cueの出現をコントロールすること

- 悪習慣を辞めたい場合は、その行動のCueとなる要素を日常生活から排除する

- 良習慣を続けたい場合は、その行動のCueとなる要素を日常生活の動線上に配置する

- 環境は対象物ではなく「関係性」に注目する

- 環境自体が持つ固有のイメージではなく、あなたとその環境との関係性で判断する

えいじ

えいじ環境との関係性とは、つまり自分がその場所にいるとしたくなることだよ

習慣化の法則②|魅力的にする Make It Attractive

自分の習慣を客観的に把握したら、今度は良い習慣を続けるために、習慣自体を魅力的にするのが効果的です。

習慣を魅力的にするポイントは4つ

- 習慣とドーパミンの関係を理解する

- 習慣とご褒美を紐付ける

- 他者の習慣を真似する

- 悪習慣の原因を見つけて正す

それぞれ解説していきます。

習慣とドーパミンの関係を理解する

習慣を制するには、すべての行動の源である「ドーパミン」について理解する必要があります。

習慣とドーパミンの関係

- 脳は強い刺激に高い価値を置くように作られている

- 依存性の高い習慣はすべて、高レベルのドーパミンと結びついている

- ほとんどの良習慣は低刺激なため、継続が難しい(例:読書・英語学習・筋トレ・瞑想など)

- 習慣 = ドーパミン駆動フィードバックループ

- 初めての報酬(Reward)を得ることによってドーパミンが放出される

- 2回目以降はCueで報酬(Reward)を期待するだけでもドーパミンスパイクが起こる

- 脳は「やりたいこと(liking)」よりも、「欲していること(wanting)」を優先する

- 習慣化のためには、まず高刺激でジャンクな習慣を辞めること

- 高刺激な習慣をやめれば、低刺激な良習慣が欲求(Craving)の対象になる

えいじ

えいじ脳が欲していることと、心が望んでいることを混同しないようにしよう

習慣とご褒美を紐付ける

これから取り組む習慣と楽しみにしている習慣を組み合わせることによって、無理なく習慣化することができます。

Temptation Bundlingのやり方

- 「新しい習慣」と「楽しみにしている習慣」を組み合わせる(Temptation Bundling)

- [新しい習慣]を行なった後に[楽しみにしている習慣]をする

- 例:[ウォーキング]を30分した後に、[お菓子]を食べる

- 「Temptation Bundling」と「Habit Stacking」と組み合わるとさらに強力

- [すでに行なっている習慣]を行なった後、[新しい習慣]を行い、[楽しみにしている習慣]をする

- 例:[洗顔]をしたあとに[瞑想]を10分行い、[SNS]をチェックする

えいじ

えいじただし、これはあくまでも習慣初心者のための補助的なテクニック。習慣で人生を変えたいなら不要な習慣を手放す覚悟が必要だね

他者の習慣を真似する

すでにその習慣を当たり前のように行なっているグループに所属して、彼らの行動を真似ることで、一気に習慣化を進めることができます。

所属するグループは3つ

- 近しい人(The close)

- 一緒に過ごす人 = 自分が所属している文化

- 理想のセルフイメージと近い人と過ごすとアイデンティティが変わり、行動が変わる

- 今の自分と共通点があるグループに所属するとうまくいきやすい

- 大勢の人(The many)

- 人間は本能的にその他大多数に受け入れられたいと思っている

- 自分が理想とするセルフイメージに近い人たちが集まるグループを選ぶ

- 悪影響があるグループからは即座に離脱する

- 影響力がある人(The powerful)

- 人は本能的に、影響力のある人や成功者に憧れる

- 成功者の行動を模倣することが、成功への近道

- 「世間に認められたい」という人間の根源的な欲求を習慣化に利用する

えいじ

えいじでも、他人に依存するのはよくないよ。あくまでも自分軸をキープしよう

悪習慣の原因を見つけて正す

悪習慣を断ち切る方法

- 悪習慣の原因を探る

- やめたくてもやめられない習慣を書き出す

- 悪習慣は満たされない欲求のCueとなって現れたもの

- 欲している未来を予測するだけで、報酬(Reward)を得た時と同じ状態になる(ドーパミンスパイク)

- 悪習慣に対する感情を書き換える

- 人間は、不足の状態から充足の状態に変化したいと思った時に行動を起こす

- 悪習慣に対する根本的な欲求を明確にして、その欲求を満たす新しい習慣にシフトする

- 良習慣に取り組むときのマインドは「やらなければならない(have to)」ではなく「することができる(get to)」

えいじ

えいじ悪い習慣をやめても、根本的な欲求は無くならないから、良い習慣と置き換える意識が大切だよ

習慣化の法則③|簡単にする Make It Easy

良い習慣を続けるには、その行動を起こすことに対する心理的障壁をできるだけ低くする必要があります。

習慣を簡単にするポイントは6つ

- MotionとActionを理解して行動の先延ばしを避ける

- 習慣化 = 行動の自動化

- 習慣の「めんどくさい」をなくす

- 習慣は「決定的瞬間」の選択で決まる

- 先延ばしを防ぐ「2分ルール」

- やる気に頼らない仕組みを作る

詳しく解説していきます。

MotionとActionを理解して行動の先延ばしを避ける

習慣をなかなか始められないという人は、「Motion」と「Action」という2種類の行動の違いを理解する必要があります。

MotionとActionの違い

- 完璧な方法が最適とは限らない

- あなたにとっては非現実的であり、実際に行動に移すところまでいかない

- どちらも「動き」を表す表現

- Motion:何かしようと思い立って、必要な情報をリサーチし、目標や計画を立てるところまで

- Action:何かしらの結果につながる行動を起こすこと

- Motionはメンタルの動き出し、Actionはフィジカルの動き出し

- Motionは先延ばしの口実

- Motionを行うことで失敗のリスクなしで前進しているという感覚を得られるから

- 完璧に行うための準備は不要。ある程度準備できたら、あとは行動あるのみ

- 習慣は行動の繰り返しでしか実現しない

- 習慣はAction → Motionの順序で行うのが正解

- 習慣を制する鍵は、「完璧さ」ではなく「継続性」

えいじ

えいじまずは量をこなすことで、質は後からついてくるよ

習慣化 = 行動の自動化

習慣を定着させるには、行動の自動化が欠かせません。

行動の自動化と習慣化

- 習慣化までの期間は回数と頻度で決まる

- 行動に費やした時間ではなく、繰り返しの頻度が大事

- 習慣化までの速さ = 回数×頻度

- 習慣化には行動の自動化が欠かせない

- 同じ行動を繰り返すと、行動の自動性が増し、より少ない労力と集中力でこなすことができるようになる

- 自動性が習慣化のしきい値(Habit Line)を超えると、行動の自動化が完了し、習慣化される

- 一度自動化した行動は、省エネモードをキープできる

- この性質はすべての習慣に当てはまる

- まずは集中期間を設けて、一気に行動を自動化させる

えいじ

えいじ行動の自動化はあくまでも習慣化のきっかけ。さらなる高みを目指すには意図的な行動を続けていく必要があるよ

習慣の「めんどくさい」をなくす

習慣に取り掛かる際の「めんどくさい」をなくし、労力を最小限に抑えることによって、習慣が続きやすくなります。

めんどくさいをなくすためのヒント

- 脳はエネルギー消費が少ないタスクを優先する

- 脳はエネルギーをセーブするため、目の前に複数のタスクがある場合、よりエネルギー消費が少ないタスクを選択させようとする

- 習慣は求めている結果を得るための障害

- 習慣から得られる感情・感覚が欲しいのであって、その行動自体をしたいわけではない

- 生活の動線上に新しい習慣を組み込む

- 完全にいつもの生活圏内にあることが条件

- 少しでも生活圏を外れると、脳はそれを抵抗とみなす

- 身の回りの障害物を排除する

- セルフコントロールに頼るより、その抵抗の元から排除した方が賢明

- あらかじめ環境をセットしておく

- 「あとはやるだけ」というところまで用意しておくと、心理的抵抗がかなり下がる

- 悪習慣をやめたい場合は、逆に抵抗を大きくする

えいじ

えいじ「めんどくさい」と感じるのは、脳の防衛機能だから、怠けようとするのは自然なことだよ

習慣は「決定的瞬間」の選択で決まる

「決定的瞬間」のポイントは3つ

- 習慣は流れの中に存在する

- 一度行動を起こして流れを作ってしまうと、軌道修正が難しくなる

- その後の行動を決定する選択

- 決定的瞬間(Decisive moments):未来の行動を決める選択ポイント

- 習慣とは行動の導入部分

- ジムでトレーニングすることではなく、ジムに行くこととその道のりが習慣

えいじ

えいじ習慣は高速道路のインターチェンジのように、一度始めたら次のポイントまで止められないよ

先延ばしを防ぐ「2分ルール」

2分ルールのポイント

- スモールスタートを意識していても、ついやりすぎてしまう

- 習慣は初動の部分の離脱率が最も高い

- 一度にいろんなことをやろうとしない

- 最初は2分以内で終わることからスタートする

- 物足りないと思うくらい簡単なことから始める

- まずはその習慣を生活の中に出現させる

- 最適化ではなく標準化を意識する

- 初めはアイデンティティの強化を優先させる

- 最初は特にそのルーティンの導入部分を確立させる

- 導入に慣れたら徐々に負荷を上げ、スモールステップを繰り返す

えいじ

えいじ2分ルールは、「何もやらない日救済措置」としても使えるよ

やる気に頼らない仕組みを作る

習慣を無理なく続けるには、やる気に頼らない仕組みを作って、行動までのプロセスを自動化し、その習慣を強制的に実行させることが有効です。

本書では、「コミットメント・デバイス」と「ワンタイム・アクション」の2つのテクニックを紹介しています。

やる気に頼らない仕組みは2つ

- コミットメント・デバイス

- 未来の予測される行動にあらかじめ制限をかける方法

- 良い習慣を不可避にし、悪い習慣を不可能にする

- 例:食材のまとめ買いはせず、1食分ずつ購入する

- ワンタイム・アクション

- 一度仕組みを作って終えば、半永久的にその習慣を行うことができる究極の方法

- 技術やサービスの力を借りて、可能な限り自動化する

- 例:食べ過ぎ防止のために、小さい器にする

げん丸

げん丸これで意思決定のポイントを大幅に減らせるブヒな!

習慣化の法則④|楽しみにする Make It Satisfying

前章で習慣とはある結果を得るために行う障害(負荷)だというお話をしましたが、障害であるその習慣(行動)自体に楽しさを見出せるようになれば、さらに習慣化の成功率が上がります。

ポイントは3つ

- 即時報酬と遅延報酬の違いを理解する

- ハビットトラッカーで習慣を記録する

- アカウンタビリティ・パートナーに宣言する

それぞれ解説していきます。

即時報酬と遅延報酬の違い

即時報酬と遅延報酬の違いを理解し、擬似的な即時報酬システムを作ることによって、習慣自体に価値を見出せるようになります。

即時報酬と遅延報酬のポイント

- 即時報酬 = 何かを実行した瞬間に得られる報酬

- 行動と結果が直結している

- 遅延報酬 = 行動実行から獲得までにタイムラグがある報酬

- 人間の脳は遅延型報酬に適応していない

- 習慣を継続には、行動自体に価値を感じる工夫が必要

- 擬似的な即時報酬を作るためのポイント

- 報酬獲得のタイミングは行動の終了時

- Habit StackingでCueを強化

- 何かを禁止する習慣に効果を発揮

- 「やったつもり貯金」で遅延報酬を即時報酬に変換する

- 何かをやったつもりでその代金と同額のお金を貯金していく

- 「しなかったこと」に対する報酬を作り出す

えいじ

えいじこのテクニックは、習慣を変える初期段階に短期間行うのが有効だよ

ハビットトラッカーで習慣を記録する

ハビットトラッカーで習慣を記録することによって、習慣を行うことに楽しみや価値を見出すことで、習慣を続けやすくなります。

ハビットトラッカー(習慣記録)のポイント

- ハビットトラッカーのシンプルなやり方

- 習慣で行った内容を記録するだけ

- カレンダーに×印を付けるだけでも良い

- 連続記録(ストリーク)を止めたくないという心理が働く

- ハビットトラッカーで習慣が続く3つの理由

- 行動のトリガーになる(Cue)

- 動かない証拠があることで、常に自分に正直で公正な判定を下せる

- モチベーションを維持できる(Craving)

- 小さな勝利を日々重ねていくことで、モチベーションが保たれる

- 記録を眺めること自体が喜びになる(Reward)

- 結果よりもプロセスにフォーカスできる

- ハビットトラッカーを続ける8つのコツ

- 記録することが負担にならないようにする

- 習慣記録を自動化する

- 記録する習慣は1つに絞る

- 習慣を終えたらすぐに記録する

- 2回連続で休まない

- 完璧にこなすことより、ゼロにしないこと

- 数字に固執しない

- 数字以外のものを記録してもOK

えいじ

えいじハビットトラッカーは強力なだけに、本来の目的を見失いがちだから注意しよう

アカウンタビリティ・パートナーに宣言する

一人では習慣が続かないという人は、アカウンタビリティ・パートナーに習慣の実行を宣言することによって、継続率が上がります。

アカウンタビリティ・パートナーのポイント

- 痛みは喜びよりも強力

- 習慣を行わなかったことに対する苦痛を避ける力を利用する

- 成功に対する報酬よりも、失敗に対する罰則の方が強力

- やらないことよりも、やることの方が楽に感じる「即時罰則」の状況を作り出す

- 習慣の継続を他人に約束する「ハビットコントラクト」

- これから行う習慣と、それをやらなかったときのペナルティを宣言する

- ルールを守らないと、その人との約束を守らないことになる

- 大事な人からの信頼を失うことが一番のペナルティ

- 我々は、他人からの信頼を失うことに恐怖を感じる

- アカウンタビリティ・パートナーは近しい人ほど効果的

げん丸

げん丸習慣継続には、多少のプレッシャーが必要ブヒな…

習慣のその先へ Advanced Tactics

習慣はあくまでも、何かを成し遂げるためのツールの一つですが、成功がすべて習慣で決まるわけではありません。

習慣とはあくまでも表面的なテクニックであり、その先にはもっと根源的な問題や人生の方向の定め方というものがあります。

この章では、習慣というものをさらに俯瞰し、どのように習慣を捉えて、活用していくのが良いのかというところを深掘りしていきます。

テーマは3つ

- 生まれ持った才能について

- モチベーションの保ち方

- 習慣化のデメリット

それぞれ解説していきます。

生まれ持った才能について

いくら習慣の力を持ってしても、生まれ持った才能や性格の壁は越えることができません。

自分の才能を最大限活かすには、自分が勝負できる分野で、正しい努力を積み重ねる必要があります。

習慣と才能のポイント

- 才能に合った道を選ぶ

- 生まれながらにして得る才能や条件は人によって違う

- どんな天才でも分野を間違えると成功できない

- 成功する確率が最大値になる正しい領域を見つけることが重要

- 自分の得意分野で勝負し、努力を正しい方向に定める

- 正しい方向の2つ条件

- ワクワクすること

- 自分の才能とマッチしていること

- 性格と習慣の相性を考える

- 遺伝子はすべての行動・選択の決定を担っている

- ビッグファイブである程度の性格分析ができる

- 方法論よりも、自分が楽しい・嬉しいと感じることが大事

- 勝負できる土俵で勝負する

- 好きなことと得意なことは、必ずしも一致しない

- その分野でのベストになれないのであれば、今あるスキルを組み合わせて、誰もやったことがないことを生み出せばいい

- 才能を最大限に活かす

- いかにハードワークをしないで取り組むことができるかではなく、何にハードワークをして取り組むべきかが大事

- 易しいと感じるものでハードワークをする

- 才能があるからこそ、人よりも努力することができる

- 才能を最大限活かすには、最大限に努力するしかない

げん丸

げん丸才能を活かすには、センスが必要ブヒな!

モチベーションの保ち方

モチベの保ち方のヒント

- 絶妙な難易度のバランスを保つ

- ものすごく頑張ればギリギリ勝てそうなレベルが最適

- 自分の能力の最大値を使っている時にモチベーションを感じる

- 小さな成長を続けることがモチベーション維持になる

- この最適なレベルのゾーンのことをGoldilocks Zone(ゴルディロックスゾーン)と呼ぶ

- このゾーンに入ると、フロー状態になり、集中力とモチベーションが切れない

- 退屈と感じた時の集中力の保ち方

- 習慣において、退屈は避けられない

- いかに退屈な練習を毎日淡々とこなすことができるかが大事

- 成功を目指している人にとって、一番怖いのは失敗ではなく退屈

- プロとアマチュアの違いは、スケジュールにコミットするか、成り行きで過ごすか

- モチベーションが低い状態で行なっても、それを行なったことに対しては後悔はしない

- 成功するには、退屈を愛する覚悟が必要

えいじ

えいじ習慣自体ではなく、理想の自分の姿をモチベーションにするといいよ

習慣化のデメリット

習慣化のデメリットは3つ

- ミスを発見しづらくなる

- 行動の自動化により、意識的な向上が妨げられる

- 技術向上の鈍化

- 行動の自動化による技術向上の鈍化を防ぐには、定期的に内容や目的を振り返るのが効果的

- 行動の変化を再認識することは、アイデンティティの変化を認識すること

- 固定観念が生まれる

- プライドが邪魔をして、素直に弱点を認めることができず、真の成長を阻害してしまう

- 解決策は、アイデンティティを小さく保つこと = 謙虚になること

えいじ

えいじでも、成長を妨げる原因は行動の自動化ではなく、習慣の目的化にあるよ

おわりに

この本は内容が非常に濃いので、かなりのボリュームになってしまいましたが、ここまで読んでいただき大変嬉しいです。

本書ではさらに詳しい解説や例があるので、ここまで読んでくれた本気度の高いあなたは、ぜひ一読してみてください。

『Atomic Habits』の原書は非常に簡潔で平易な英語で構成されているので、洋書をあまり読まないという人でもすんなり内容が入ってくるかと思います。

日本語の翻訳本も出ているので、先にこちらを読んでから原書に挑戦しても良いでしょう。

ビジネス書としては、比較的ボリュームがある方なので、

- そこまで時間を取れない

- 内容をサクッと吸収したい

という人には、Audible版での音声学習がおすすめです。

翻訳本は9時間ほど、原書は5時間半ほどで聞き終わりますので、文字を読むよりも圧倒的に時間を短縮できます。

それではまた、次の記事でお会いしましょう。

習慣で人生を変えたい人必読の一冊

Atomic Habits

Tiny Changes, Remarkable Results

英語の難易度:

ページ数:319ページ

著者:James Clear

発売日:2018年10月16日

日本語訳版はこちら

『Atomic Habits』シリーズ記事一覧

- 完全要約版|The Complete Summary

- 習慣とは|The Fundamentals

- 習慣化の法則【1】|Make It Obvious

- 習慣化の法則【2】|Make It Attractive

- 習慣化の法則【3】|Make It Easy

- 習慣化の法則【4】|Make It Satisfying

- 習慣のその先へ|Advanced Tactics

大事なことに集中する

朝を制するものは人生を制する

英語を習慣化するには学習プランが大事

休日の朝は集中読書でSmall Winを勝ち取ろう